在廣袤的塔克拉瑪干沙漠邊緣米蘭小鎮上,一輛停放了四百多天的油罐車,在被拖走一個多月后,牽出了一場情、理、法的激烈碰撞。車主法某的心痛與憤怒,執法部門的依據與委屈,在新疆生產建設兵團烏魯克墾區人民法院米蘭人民法庭上激烈交鋒。

從“坐堂問案”到“主動勘驗”

當法某拿著訴狀來到法庭時,他帶來的不僅是索賠訴求,更是一份對執法程序與后果的質疑。面對這起涉及民生的行政爭議,米蘭法庭沒有簡單立案、一判了之,而是第一時間啟動了“楓橋式”解紛機制。

“案子不能光看卷宗。”承辦法官認為,這起糾紛的根本在于事實不清、責任不明。于是,米蘭人民法庭聯合綜治中心、司法所調解員,組成了專案調解組,直接開往車輛被扣的駐團企業大院。

在現場,法官不再是高高在上的裁判者,而是矛盾的直接面對者。他親手觸摸破損的車窗,查看電瓶被盜的痕跡,丈量車輛停放的位置。這番實地勘驗,不僅固定了車輛受損的關鍵證據,更讓法某感受到:法庭是真心實意要為他解決問題。

三輪調解解開“事結”與“心結”

前兩輪調解,雙方寸步不讓,氣氛一度劍拔弩張。

“我的車停了再久,也不是被胡亂保管的理由!”法某的委屈,源于對執法行為的不解與財產受損的心痛。

“我們依法清理‘僵尸車’,程序合規,法某理應承擔費用!”執法部門的堅持,源于對執法權威的維護。

僵局之下,調解組采取了“背對背”調解法。法官對拖車方釋法:“執法為民,程序的終點不是拖走,而是妥善處置。保管不善導致損失擴大,這背離了執法為民的初衷。”同時對法某明理:“車輛長期停放公共空間,確實影響了市容和他人施工,這份責任也無法回避。”

第三輪調解,法官抓住了“公平原則”與“過錯相抵”這兩個關鍵支點。他不再糾結于“誰全對誰全錯”,而是引導雙方審視自身行為的不當之處,尋求一個兼顧法理與情理的平衡點。

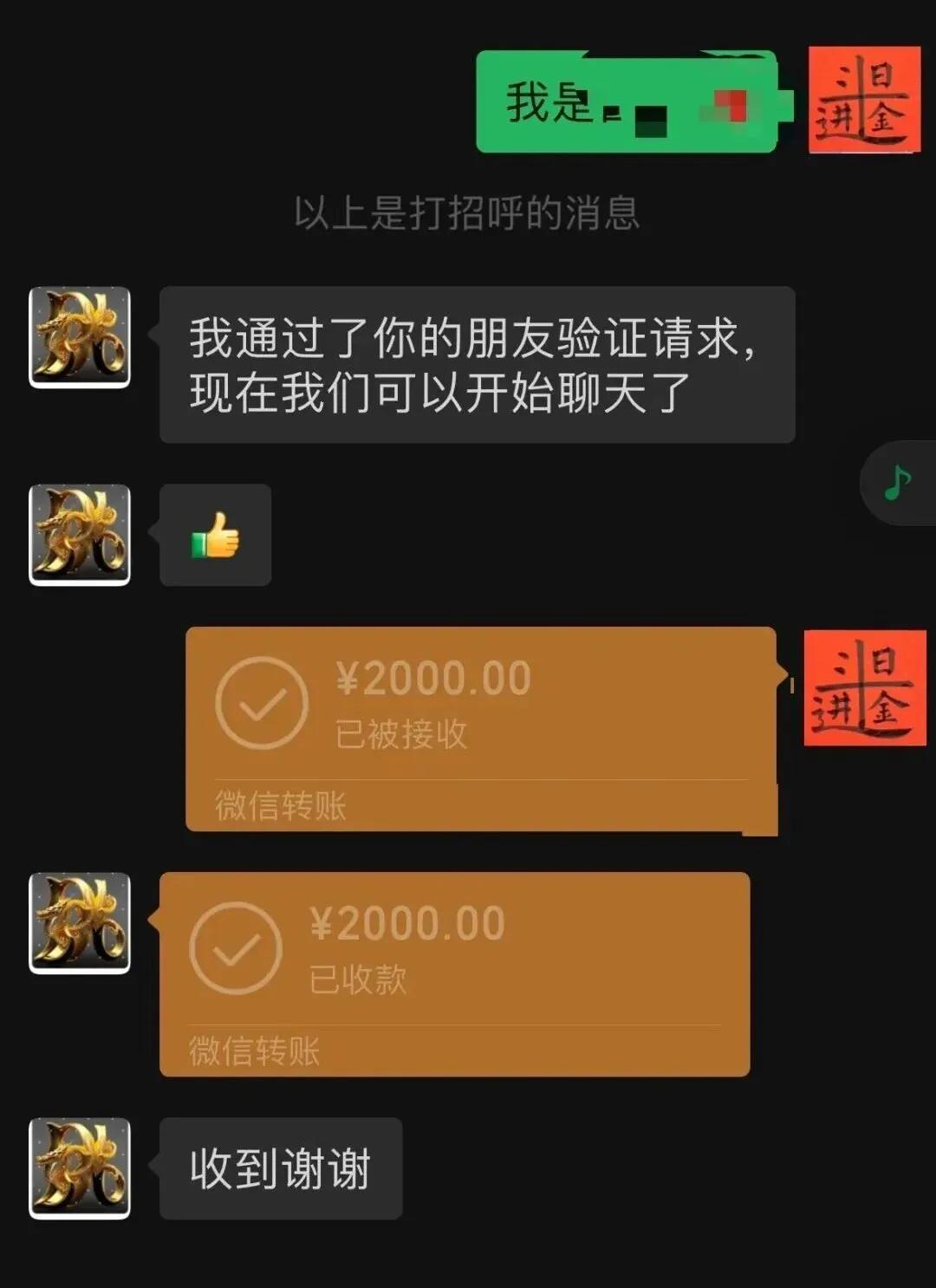

最終,法某當場支付2000元拖車費,車輛損壞損失自行承擔。這個結果,不是簡單的“和稀泥”,而是讓雙方都認識到自身責任后達成的實質性和解。法某說:“氣順了,理通了,我愿意承擔該我承擔的部分。”拖車方負責人也表示:“這個案子給我們提了個醒,執法要更規范、更人性。”

“我們追求的‘案結事了’,不僅是法律關系的了結,更是人心關系的修復。”米蘭人民法庭負責人說。

戈壁灘上,風沙依舊,但那輛歷經波折的油罐車已然駛向新的路途。它所見證的,不再只是一場個人權益的救濟,更是一幅新時代“楓橋經驗”在基層法庭生動實踐的鮮活畫卷。