2025年6月,20名重慶農民工向利川某酒店討薪未果,向東城街道平安辦求助。平安辦迅速組建專班,聯動施工方、酒店方與農民工代表協商,最終促成各方達成履約協議。

“專業高效破僵局,法理柔情護公平。”近日,居民魏某將一面金燦燦的錦旗送至湖北省利川市東城街道綜治中心,緊握工作人員的雙手哽咽道:“是你們讓我在本已絕望的處境中重見光明!”這溫情一幕,正是東城街道探索基層善治的生動縮影。

從街頭意外調處到田間糾紛化解,從工亡賠償保障到校園矛盾處置——東城街道以“綜治中心為樞紐、多元力量參與”機制,將矛盾化解在基層,打造“矛盾化解終點站”。

一條短信連民心:從“求助無門”到“柳暗花明”

2025年7月29日,東城街道平安辦收到市民陳某的致謝短信。此前一個月,陳某因意外事故賠償糾紛求助無門,正是街道的高效調解幫他解了困。

2025年4月8日,陳某在龍船天街被兒童游樂電動車撞倒,家屬急于送醫未保留證據。后續與經營者、監護人協商賠償時,對方推諉責任或質疑傷情關聯性,協商無果。

“沒證據沒報警,對方不認賬,真是走投無路。”陳某回憶時仍心有余悸,經鄰居建議,他抱著最后希望走進東城街道綜治中心。

調解員李大姐當即登記并啟動聯動機制,半小時內平安辦、司法所、派出所人員齊聚“會診”:民警調監控,法律顧問析責任,工作人員聯游樂公司講法規。

“我們聚焦解決問題而非追責。”李大姐的話讓三方平靜。經一下午調解,達成協議:陳某先治療,出院后憑票據按責任比例核算賠償。陳某緊鎖的眉頭終于舒展。

機制創新聚合力:從“單打獨斗”到“協同作戰”

“過去糾紛涉多部門難決斷,專業問題光靠熱情解決不了。”東城街道平安辦坦言,基層矛盾“小事不小”,單部門力量難以徹底化解。

為打破這一困境,東城街道積極探索,構建起“綜治中心平臺+平安辦吹哨+多部門報到機制兜底”的多元調解體系,有效整合分散資源,形成協同治理合力。

綜治中心是“神經中樞”,“一站式受理”窗口、調解室等布局清晰,實現群眾“只進一扇門”。中心建立“受理—分流—調處—反饋—回訪”閉環機制,確保糾紛有跟蹤有結果。

“平安辦吹哨,部門報到”機制則保障了跨部門聯動不流于形式。今年以來,東城街道綜治中心累計接訪群眾300余人次,牽頭辦理事項89件,成功調解88件,有效化解了各類矛盾糾紛,回訪群眾滿意度達100%。

三重維度顯溫度:從“案結事了”到“事心雙解”

“調解要既解‘法結’又解‘心結’。”東城調解員秉持此理念,從護民生、破僵局、護幼苗三維發力,讓調解充滿溫度。

2025年6月,東城二手市場一工人墜亡,家屬與市場方對峙。綜治中心啟動應急機制,政法委員帶隊聯合司法所、人社中心介入:析法規算賠償,安撫親屬,協調先行墊付費用。三天后雙方達成協議,市場方一次性賠付,家屬配合后續手續。

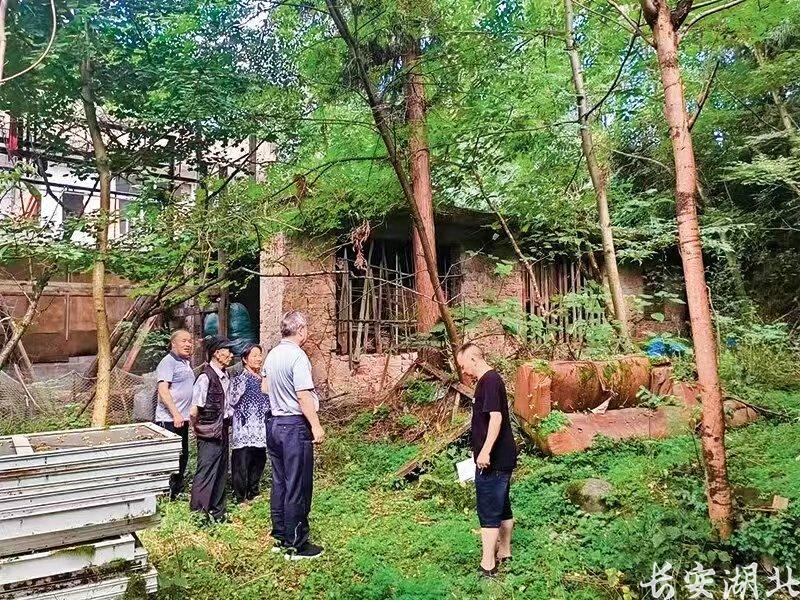

2025年6月,長堰村兩小組因修路占地補償爭執,“產業路”停工。調解專班實地勘測、走訪12戶村民,曉以利害。最終一組讓地、二組同意統一補償標準,道路順利施工,被村民稱為“連心路”。

2024年末,轄區小學意外事件引發四家庭爭執,影響孩子上學。街道組織“圓桌調解”,民警還原事發經過,法律顧問講未成年人侵權法規。家長們放下爭執達成協議,孩子們重歸于好。

2024年6月,東城平安辦工作人員實地走訪調查村民反映的土地邊界問題。

扎根基層固根基:從“被動調解”到“主動預防”

“矛盾化解要抓早抓小。”街道黨工委副書記胡愛民表示,街道升級綜治中心硬件,更建“矛盾預警機制”:網格員入戶采信息,大數據研判預警。今年5月,通過預警介入化解某小區3起物業繳費糾紛。

在綜治中心,一套高效的“矛盾預警機制”持續運行。網格員每周入戶走訪,將發現的鄰里糾紛、安全隱患等信息錄入系統;依托大數據平臺對這些信息進行分析研判,對可能升級的矛盾提前預警。今年5月,系統發現某小區連續出現3起物業與業主的繳費糾紛,綜治中心立即聯合住建部門介入,督促物業提升服務質量,并組織業主代表協商,避免了矛盾激化。

18個村(社區)的“調解驛站”成為家門口的“說理地”,退休干部、老教師等任調解員,180名“法律明白人”解疑問、化糾紛。“下樓就能評理,太方便了!”居民劉大媽稱贊。

“讓每聲求助有回響,每起糾紛顯公平。”胡愛民的話道出初心。多元聯動的“東城模式”,正書寫著基層善治的新篇章。