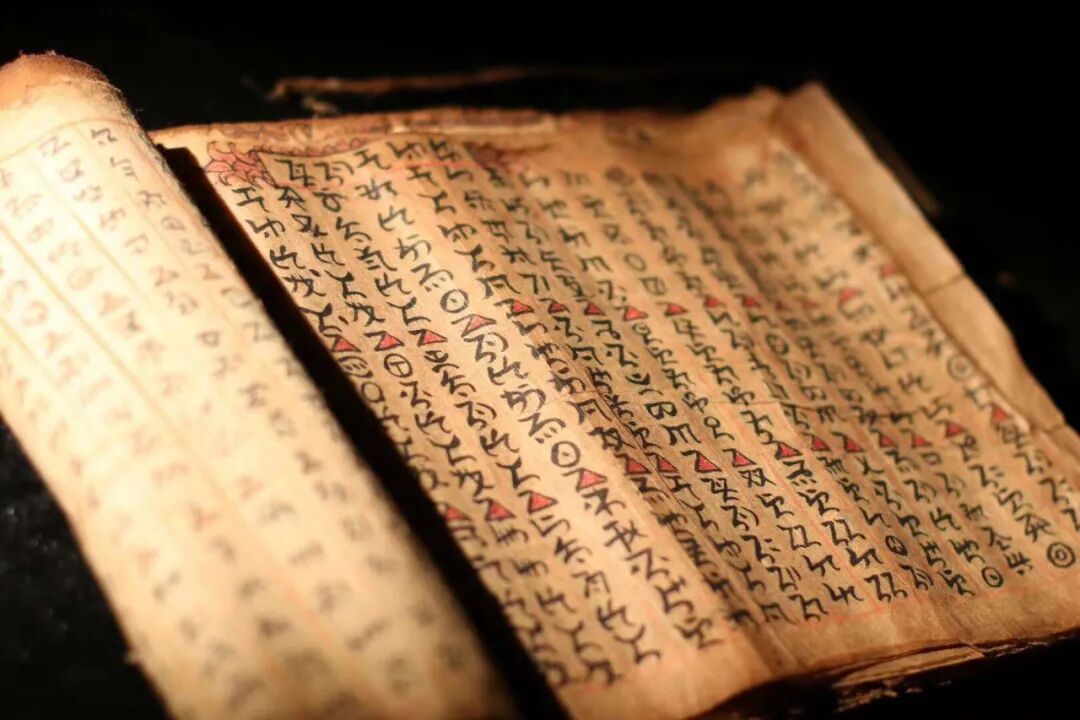

巍巍哀牢山,悠悠綠汁江,法官們背著國徽,行走在云霧繚繞的山間小路上,這是云南省楚雄彝族自治州雙柏縣人民法院法脿中心法庭干警常走的“司法之路”。法脿中心法庭轄區的大麥地鎮是“彝族傳統文化保護區”,彝族創世史詩《查姆》、民族傳統體育項目“陀螺”、彝繡等非物質文化遺產在這里薪火相傳。2023年8月23日,雙柏縣人民法院成立“法脿民族文化保護法庭”,打造以“巡回審判、民族調解、火塘普法”為一體的守護模式,設立“查姆連心橋調解室”,繪就“查姆故里和為貴、綠汁江畔茶飄香”的傳統文化保護和美畫卷。

巡回審判暖心:綠汁江畔的最美“楓”景

“老鄉,我明白你的困難……”在大麥地鎮的一個彝家村寨里,法官正用流利的彝語進行調解。巡回法庭上,法官親切的民族語言與溫柔的語氣讓當事人打開了話匣子、敞開了心扉。最終,當事人雙方在法理與情理的交融中達成了一致意見。

這樣的場景在法脿中心法庭的巡回審判工作中屢見不鮮。三年間,該法庭共開展巡回審判222件,足跡遍布轄區村寨。

“國徽在哪里,法庭就在哪里。”法脿中心法庭負責人道出了法庭干警們共同的心聲。

民族文化保護,既要充分尊重當地民風民俗,也要通過司法審判移風易俗,促進家庭和諧、維護社會穩定。近年來,雙柏縣人民法院以“法脿民族文化保護法庭”為載體,用貼心、實在的舉措助力民族文化遺產保護,促進民族文化產業蓬勃發展,努力打通司法服務群眾的“最后一公里”。

“查姆調解”貼心:傳統智慧中的治理密碼

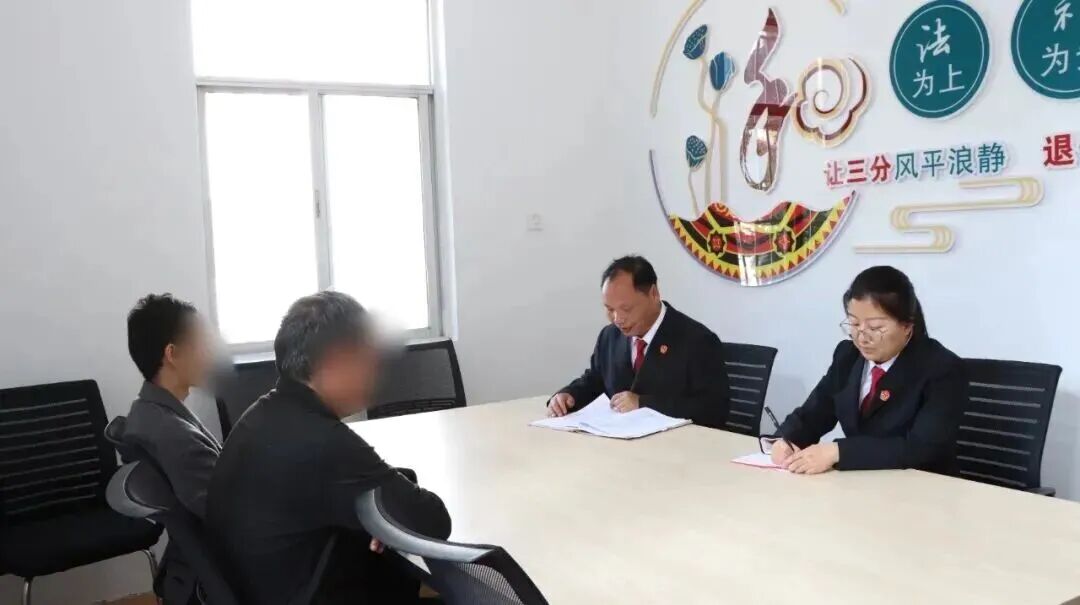

“‘查’為人,‘姆’為做,這是最初做事的道理……”在法脿中心法庭的“查姆連心橋調解室”里,非物質文化遺產代表性傳承人老李正在吟唱彝族創世史詩《查姆》,其中的故事和哲理在歌聲中被娓娓道來。在法官的勸說引導下,一起涉茶葉種植土地排除妨害糾紛被成功調解,茶商獲得了占用賠償款,茶農獲得了土地半年的繼續使用期限。

在民族文化保護工作中,雙柏縣人民法院將“查姆文化”引入訴訟案件調解工作,設立“查姆連心橋調解室”,選任3名調解員參與糾紛調解,促進民族文化產業健康發展。

三年來,“查姆連心橋調解”彌合了現代與傳統之間的價值沖突,成為化解民族文化產業發展相關矛盾糾紛的重要方式,助力民族文化產業發展,成為群眾認可的司法品牌。

“火塘普法”走心:非遺傳承中的法治之光

夜幕降臨,大麥地鎮底土村的火塘邊格外熱鬧,法庭干警、非物質文化遺產代表性傳承人和彝族繡娘們圍坐在一起,一場別開生面的“火塘普法”正在進行。

“版權專利要護牢,盜版抄襲莫輕饒,法律如盾護文脈,公平交易樂無邊……”非物質文化遺產代表性傳承人張大哥正用傳統唱腔演繹著新編的普法唱段。

“這個‘仁義調’唱的是民法典,那個‘啊噻調’說的是知識產權保護。”法庭干警向繡娘們解釋著。

底土村的繡坊里,繡娘們正在飛針走線、織就精品。繡娘李大姐說:“以前我們只會繡花,哪曉得什么是知識產權。法官們的傳唱式普法,讓我們學會了用法律保護自己的刺繡產品和民族文化。”

近年來,雙柏縣人民法院主動融入民族文化保護工作,探索“非遺傳承+普法”解紛新模式,與文化部門共同創作系列“非遺傳唱式”普法山歌,運用“火塘普法”傳唱“仁義調”“嗦哩調”“啊噻調”等民族山歌調子,唱響了非遺保護的法治新篇。

從巡回審判的定分止爭到“查姆調解”的產業護航,再到“火塘普法”的非遺傳承,雙柏縣人民法院法脿中心法庭用司法溫度守護著民族文化的根脈,為彝族傳統文化傳承和發展筑牢了法治基礎。

(云南高院)