九月的玉樹草原,風裹著青草香掠過帳篷,牧民索南的掌心緊攥著一份漢藏雙語蟲草買賣合同,黝黑的臉龐映著夕陽,眼底是前所未有的篤定。這份被牧民們稱作“定心符”的文書,是玉樹藏族自治州曲麻萊縣司法局寫給草原的“法治情書”——用家常話拆解法條,以雙語架起橋梁,讓公平正義的種子,在海拔4000多米的雪域高原扎下了根。

近日,“法治護航新征程 共筑平安青海新‘楓’景”之玉樹行采訪組深入曲麻萊縣的帳篷牧場、山坳村落,探尋這份讓牧民安心的“小合同”如何撬動牧區“大治理”。

帳篷里聽來的“心頭愁” 化作紙上的“解憂方”

草原的路,遠得能望穿天際線。過去,牧民們的煩惱也如這草原般遼闊:代牧的牛羊丟了,沒憑沒據只能咽下心酸;賣蟲草收了定金,對方變卦便只剩空嘆。“有理說不清”的困境,曾是牧區生活里解不開的結。

2024年的春天,曲麻萊縣司法局局長索昂松保帶著工作人員,踏進了一頂頂散落的帳篷。司法干部們蹲在草場邊,和牧民拉著家常,把借款、代牧、蟲草買賣這些關乎生計的事,一一記在本子上,也刻進了心里。從“違約責任”到“要是反悔了該咋賠”,從“定金不退”到“收了‘定心錢’,變卦就拿不回”,法律條文被揉進草原的話語里;代牧合同里丟失牛羊按市價賠償的約定,更是把草原規矩寫進了法條里。

十一類合同,漢藏兩種文字,無數次修改打磨。當這份帶著草原溫度的雙語合同模板遞到牧民手中時,大家摩挲著紙面,笑著說:“這字兒咱懂,這理兒咱認!”

牧場上跑出來的“全鏈條” 守住生計的“平安線”

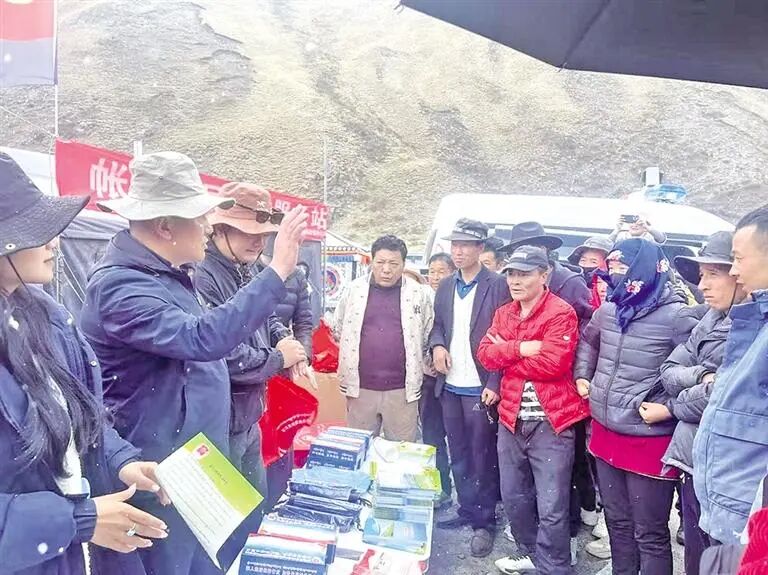

曲麻萊縣巴干鄉的晨曦里,司法干部的聲音由遠及近:“大家別急,蟲草數量在這兒填,付款時間一筆一劃寫清楚。”為了讓合同模板“活”在草原上,曲麻萊縣司法局織就了一張“全鏈條服務網”——不會填,干部手把手教;怕填錯,免費“合同體檢”上門;起糾紛,從村調解室到法庭,全程指引不繞遠。

巴干鄉的尕瑪曾因草場租賃紅了臉,曲麻萊縣司法局巴干司法所所長江巴索南帶著合同上門,逐條念、慢慢講,草原上的矛盾,終在法條與鄉音里化解。那名想租草場的牧民大姐,至今記得江巴索南上門時的模樣:“他蹲在我家帳篷前,把每一條都譯成藏話,我心里的石頭,一下就落了地。”

這是“楓橋經驗”在草原的生動實踐——把服務送到牧人身邊,讓糾紛止于源頭,讓“小事不出村、大事不出縣”的承諾,在草原上落地生根。

法條里長出來的“法治芽” 漫過草原的“心頭田”

拉巴握著借款合同的手,比以往更堅定。前不久幫朋友擔保,合同里“擔保人要擔啥責”的字樣,他逐字琢磨才簽字:“以前不懂這些,現在知道啥是權利,啥是義務了。”

司法干部們總說,普法不用“大水漫灌”,要跟著牧民的需求走。蟲草季,他們把合同模板帶到采集點;村里辦活動,“合同咨詢臺”前總圍滿了群眾;調解糾紛時,以案釋法,讓“按合同辦事”的理兒,慢慢融進牧民的生活。

如今,“簽那個漢藏合同”成了牧民間的口頭禪,19個行政村的村規民約里,多了“按合同辦事”的約定。夕陽下,牧民們談起這份合同,眼里滿是安心:“以前怕被騙,現在有了它,心里踏實得很。”

風又吹過草原,那份漢藏雙語的合同模板,像一束法治的陽光,照亮了牧人的生計路,也暖了草原的心。這小小的文書,正以最質樸的方式,激活基層法治的動能,讓公平正義的光芒,灑滿這片遼闊的雪域高原,為青海的法治畫卷,添上一抹最鮮活的草原綠。